引進消化吸收再創新 打造動力航母

來源:本站

瀏覽量:

發布時間:2012-10-12

哈爾濱電氣集團公司(原名:哈爾濱電站設備集團公司)是我國最大的發電設備、船舶動力裝置、電驅動設備與成套設備的研究制造基地之一,現被列為國務院國有資產監督管理委員會管理的138戶之中關系國家安全和國民經濟命脈的53戶重要骨干企業之一。目前已形成水電、煤電、氣電、核電、艦船動力裝置和電氣驅動裝置、電站成套設備交鑰匙工程六大主導產品,產品遍布全國各省區,水電產品占國內市場份額50%,煤電產品占國內市場份額30%,裝備了數百個海內外電廠。2006年,在國務院國資委對中央企業第一期考核中,哈電集團榮獲“績效進步特別獎”。2007年,在中國企業聯合會、中國企業家協會聯合公布的2007中國企業500強年度排行榜上,哈電集團以308億元的營業收入,排名第125位,在制造業500強排行榜中,哈電集團名列第56位。同時,哈電集團在中國機械工業銷售收入百強中排名第2位。2008年,哈電集團工業總產值290億元,營業收入330億元,正式合同簽約額598億元;發電機組產量35100MW(其中水輪發電機5730MW,汽輪發電機29360MW,電站鍋爐25640MW,電站汽輪機30110MW,交直流電機8500MW)。

一、自主創新歷程堪稱中國發電設備科技發展史

從建廠之日開始,哈電集團就開始了技術探索工作。可以說,哈電集團的發展史就代表了中國發電設備的發展史,更是一部科技發展史。在50多年的技術創新歷程中,哈電集團按照自主研發、引進消化、博采眾長、創新跨越的科技發展指導方針,發揮企業技術創新的主體作用,以市場為導向,堅持產學研合作,加大潔凈高效發電技術的開發與應用,在發電設備生產與進步的關鍵技術上,實施重點突破,實現了企業的跨越式發展。總的來說,哈電集團自主創新發展歷程,總體上經歷了四個時期:

蘇聯援建創始期(1951-1960)。20世紀50年代建廠初,哈電集團全面引進前蘇聯水火電機組設計制造技術,形成了從50-100MW高壓及超高壓火電機組和10萬等級以下水電機組,制造完成了新中國第一臺新安江72. 5MW大型混流式水輪發電機組,開創了國內發電設備自主設計制造的先河;

自力更生發展期(1961-1980)。在充分消化吸收前蘇聯引進技術的基礎上,哈電集團大膽創新,自主設計制造了國內首臺云峰100MW水輪發電機組(榮獲國家質量銀牌獎);劉家峽300MW雙內冷水輪發電機組、葛洲壩125MW軸流轉槳式水輪發電機組(榮獲國家質量金牌獎、國家科技進步特等獎);

引進技術優化期(1981-2000)。哈電集團加大與國際知名跨國公司的交流與合作,自主開發、合作制造了一系列具有國際水平的產品,當時世界上單機容量最大、國內推力負荷第一的水口電站200MW高水頭軸流式水電機組;當時國內運行單機容量最大的二灘電站550MW水電機組;試制完成我國首臺600MW亞臨界火電機組;6500兆伏安沖擊式發電機填補了我國在該項技術領域的空白。

全面合作提升期(2000-至今)。進入21世紀,哈電集團瞄準發電設備國際領先技術,加大與國際知名企業的合作力度,先后掌握了9FA重型燃機及蒸汽-燃氣聯合循環機組制造技術、600MW超臨界火力發電三大主機技術、600MW及1000MW超超臨界火力發電三大主機技術、300MW大型循環流化床鍋爐技術,以及濕法脫硫和脫硝技術等等。

二、引進消化吸收再創新創造經典模式

哈電集團自主創新的最大特色就是基于引進消化吸收基礎上的再創新,通過直接引進國外先進技術,增強技術積累,縮小了與發達國家的技術差距,再通過消化吸收再創新的方式,培育和形成自主創新能力,開發和發展自主創新技術,從而保證企業和世界強者同臺競技。自主創新,已成為哈電集團不竭的動力之源。

(一)、三峽模式

舉世矚目的三峽工程是目前世界上最大的水電站。哈電集團在三峽電站右岸機組自行研發、具有自主知識產權的國產首臺26號水輪發電機組成功投運,是我國水電建設史上的一個重要里程碑。三峽機組額定功率700MW,最大功率756MW,轉輪直徑10.4m,轉速75r/min。機組運行數據顯示三峽右岸全空冷發電機組性能優異,安全可靠,標志著哈電集團在巨型全空冷發電機通風系統的設計和試驗技術、發電機組絕緣技術及定轉子溫度場的設計技術、水輪機穩定性等方面取得了重大突破,由此打破了國際國內有關巨型水輪發電機只能采用水冷的論斷。

多年來,參與三峽建設是哈電集團夢寐以求的心愿。早在1958年,哈電集團便參與進行了“三峽水利樞紐工程可行性報告”的論證工作。此后一直不斷開展針對三峽工程的科研攻關。20世紀90年代以來,哈電更是加大了技術積累的力度,對水電技術進行了大量的研究,參與了大量的水電項目,積累了豐富的經驗和技術儲備,為后期參與三峽工程奠定了堅實基礎。

1996年6月,三峽工程左岸14臺機組發出招標文書,在招標文件中明確提出了“三個必須”:投標者必須同意與中國制造企業聯合設計、合作制造,并對供貨設備的技術和經濟負全部責任;投標者必須向中國制造企業全面轉讓核心技術,培訓中方技術人員;中國制造企業分包份額不低于合同總價的25%,14臺機組中的最后2臺必須以中國企業為主制造。最終由法國阿爾斯通和哈電集團組成的聯合體取得了左岸14臺中8臺的制造合同。

在參與三峽左岸機組的設計制造過程中,哈電集團向國外合作伙伴派出了最強的技術力量,全過程參與機組的設計、制造、安裝和調試,消化吸收了引進技術,培養、鍛煉了隊伍。挪威KEN公司交付的三峽左岸轉輪設計,在性能上達到當時的世界領先水平,但在穩定性方面仍存在高部分負荷壓力脈動帶缺陷,幾次改動都沒有得到三峽用戶方的認可,成為當時專家關注的焦點。在承制左岸8臺分包任務過程中,哈電集團一邊消化吸收引進技術,一邊針對引進技術在轉輪穩定性等方面的不足,進行了重大技術創新,攻克了脈動帶等技術難關。設計出具有自主知識產權的三峽右岸機組水輪機轉輪,為三峽機組完成國產化奠定了堅實基礎。

在其后獨立承攬的三峽右岸機組的設計制造過程中,哈電集團又大膽提出把自主研發的空冷技術應用到巨型水輪發電機上,得到用戶和專家的一致好評。這一自主開發的空冷技術在巨型水輪發電機組上的成功應用,使哈電集團相繼簽約了龍灘、小灣、拉西瓦、溝皮灘等30臺700MW巨型水輪發電機組的制造合同,截止2005年,哈電集團包攬了國內所有巨型水輪發電機的制造任務,成為國內發電設備制造業的最大贏家。

哈電集團用7年時間對巨型水輪發電機技術進行充分的消化吸收,順利完成了從左岸機組分包商向右岸機組獨立承包商的重大角色轉變,終于從幕后走向了前臺,哈電三峽700MW混流式水輪發電機組代表了當代世界先進水平,從機組性能、結構設計、材料應用到制造標準和制造質量等方面均達到世界一流。目前,在大型水電機組的投標中,哈電集團已經具備了與國際上的ALSTOM、GE、VOITH等著名公司同臺競爭的能力,在國際舞臺上闖出了知名度。

(二)、聯合循環機組的開發和研制

聯合循環機組是哈電集團多年來在自主創新道路上的又一代表項目。目前已形成的三個系列、七類機組中,有六類機組完全是立足自身、自行設計和制造成功的,近幾年隨著企業國際化步伐的加快,在出口項目中聯合循環機組的比重始終占有較大比例。哈電集團的聯合循環機組在全國的汽輪機行業獨具特色,是哈電集團以企業為中心開展自主創新的產品典范。

E級聯合循環系列的1+1機組(S109E)是哈電集團最早獨立開發的機組,在很短的時間內就獲得了26臺套的訂單,占國內50%的市場總額,全部機組運行狀況優良并受到用戶的好評,2005年有兩臺套先后出口印尼,得到國際同行業者的贊許。

E級系列的2+1機組和3+1機組(S209E和S309E)是哈電集團這兩年在F級聯合循環機組取得了長足進步之后,瞄準國際市場的需求而開發的全新系列機組,是完全立足本國本企業的技術實力和開發能力所取得的產品業績,這兩個機型在2007年先后獲得了8臺套的訂貨,全部是國外項目。

引進型D10汽輪機是美國GE公司設計的、用于配套S109FA燃氣—蒸汽單軸聯合循環的汽輪機。該機型在中國9FA級聯合循環2003年的第一捆招標項目中首次進入中國市場,三年間已有20臺訂單,投運后的機組運行良好。但是由于D10是美國的原型設計,進行國產化時,生產制造工藝、適用標準、原材料的采購等方面存在著一定的差異。為此,哈電集團及時推出了D10優化型機組—158#,為廣大電站用戶提供可替代D10型的完全國產化的9FA級單軸聯合循環的汽輪機。此機型按照保留D10優點和整體框架的原則,提供給用戶更加經濟、更加完善、更加優化的產品,使9FA系列的聯合循環汽輪機產品在中國得到更廣泛的推廣應用,同時使廣大電站用戶獲得了更多的經濟回報。

9FA級的2+1聯合循環(S209FA)機組是哈電集團為北京太陽宮燃氣聯合循環熱電廠(專門為北京奧運提供電力保障)生產的270MW等級聯合循環供熱汽輪機,是哈電集團首臺配GE公司9FA燃機2拖1型式的汽輪機,其設計借鑒了大量哈電集團已有先進成熟的經驗,并緊跟國內外同行在同類機組上的先進理念,是哈電集團自主開發的、具有自主知識產權的國內功率等級最大的聯合循環汽輪機,也是世界上最大容量的雙抽型聯合循環汽輪機組。它結構緊湊,經濟性好,具有雙抽供熱能力,適合中國國情,極具市場發展潛力。太陽宮聯合循環汽輪機組投運后,性能實驗結果全面達到了設計要求,受到了用戶的好評。同時該機組基于完全立足于國內的自主技術開發,引起國際同行業者的矚目和好評,GE公司在評價該機組時說,北京奧運會應頒發一塊金牌給太陽宮項目的汽輪機供貨商。

三、立體化支撐造就自主創新奇跡

哈電集團深知,企業自主創新是一個復雜的系統,涉及技術、組織、管理等諸多要素,而且這些要素之間相互聯系、相互影響。只有正確地處理好制度創新、管理創新和技術創新三者之間的耦合機制,才能充分保證自主創新的最終實現。在企業自主創新系統中,制度創新是保證,為技術創新、管理創新提供有效的動力機制;管理創新是平臺,它具有“整合”和“優化”要素和資源的功能,為技術創新和制度創新奠定基礎。制度創新和管理創新賦予企業自主創新更寬廣的空間。在自主創新過程中,哈電集團充分發揮管理創新、制度創新對技術創新的推動作用,并依靠政府的支持,使自主創新能力得到顯著提升。

圖1 哈電集團技術創新、管理創新、制度創新和政府支持的相互作用關系

(一)、完善的科技開發體系

制造型企業發展的動力來源于不斷滿足市場需求的變化,這就需要源源不斷地研發新產品。哈電集團的產品投資大、技術密集、風險高,其生產方式主要是單件、小批的定制式生產方式。對于其而言,每件產品不能進行簡單的復制再生產,而必須經歷一個新的技術創新過程。這就對哈電集團的研發體系提出了更高的要求。

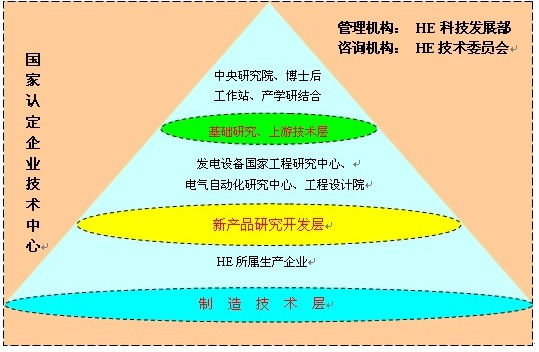

哈電集團圍繞著核心主業發展,結合集團公司《科技發展規劃》,以高效率、低污染、低造價的綠色發電設備為方向,以“三個百萬工程”(百萬水電、百萬核電、百萬超超臨界機組)和風電新能源為重點,加強核心技術的研究開發,加快技術成果的轉化。集團目前擁有國家級企業技術中心、博士后工作站、國內唯一的發電設備國家重點實驗室等科研機構,并以此為依托,將科研機構的資產和功能進行整合,建立和完善了企業技術創新機構,實現科技資源的合理配置,如圖2所示。國家級企業技術中心是在哈電集團公司技術委員會和專家委員會直接指導下的科研開發機構,形成以主機廠設計、工藝部門為核心的“產品制造技術”層,承擔當前產品在形成過程中的技術問題;以發電設備國家工程研究中心、國家水利發電設備工程技術研究中心等為核心的“研究開發”層,承擔未來3-5年的新產品研發;以博士后工作站與高校、科研院所協作為載體的“上游技術”層,承擔共性技術的研發工作,從而形成統一規劃、統分結合、目標明確、運行有序的技術創新體系,達到生產一代、研制一代、儲備一代的戰略目標。通過重大工程的實施,加強工程化技術開發和對引進技術的消化、吸收和自主創新,初步建成與市場經濟相適應的科技開發體系。

圖2 哈電集團技術創新機構

(二)、鼓勵創新的良性機制

從技術創新的過程看,人員要素貫穿技術創新活動的整個過程。特別是科技開發人員,他們是技術創新的具體執行者,承擔著新產品、新工藝的研發任務,是新知識、新技術的傳播者。一個技術創新項目的成功,其核心因素就是人,特別是科技開發人員。因此,設計創新機制的重點就是鼓勵、激發研發人員主觀能動性。

哈電集團圍繞企業技術創新和人才發展戰略,堅持“科技興企、以人為本”的科學理念,重視人才培養和人力資源開發,加大人才隊伍建設力度,優化員工隊伍結構,合理配置人力資源,不斷完善人力資源管理體系,提高企業核心競爭力。哈電集團頒布了《關于加強科技人才隊伍建設的指導意見》,就培養造就一批領軍型科技人才、營造人才脫穎而出的環境,廣泛吸納國內外優秀人才,建立健全科技帶頭人的制度,培養起用青年科技人才,發揮老專家、資深科技人才在青年科技人才成長中的“傳幫帶”作用,加強對高技能人才的培養;建立技術要素和貢獻參與分配的薪酬制度等做出了明確規定。哈電集團竭力創造一個能夠創新的環境,鼓勵員工大膽創新,允許在創新中冒險失敗,并把待遇作為激勵創新的最主要工具。為此,集團先后設立了哈電集團科技突出貢獻獎、哈電集團科技進步獎,重點獎勵在科技創新活動中做出突出貢獻的科技人員和科技成果。各成員企業也設立了專業技術帶頭人崗位并享受科技津貼,從而形成了尊重知識、尊重人才的良性氛圍。為提高科技開發人員的素質,哈電集團加大對科技人員的培訓力度,積極開展技術講座和學術交流活動;選送部分科技人才到國外知名公司培訓;設立專項經費鼓勵科技人員到高等院校攻讀對口專業的工程碩士。

根據統計,2007年底,哈電集團擁有各類專業技術人員8782人,其中,中國工程院院士2人,74人先后享受政府特殊津貼,博士及博士后20名,碩士研究生學歷288人,本科學歷3549人;高級職稱人員1921人,中級職稱3093人,高級技師89人,技師762人。這些人才成為哈電集團寶貴的知識財富。

(三)、充足的資金保證和技術裝備支撐

技術創新是企業的生命,而資金是技術創新的血液,它直接決定了技術創新的規模、強度和周期,影響著技術創新的成敗。為增強自主創新能力,哈電集團加大對科研開發的投入,每年都拿出銷售收入的3%-5%進行科技研發。2008年哈電集團科研投入資金達到15億元。充足的資金保證了哈電集團能夠跟蹤國際先進的技術理念和技術方法,使哈電集團始終站在行業技術的前沿。

“工欲善其事,必先利其器”,一流的技術裝備支撐起一流的科技水平。哈電集團瞄準世界先進水平,裝備了各種科研、試驗、加工、檢測等主要設備6000多臺,其中精、大、稀設備千余臺。為了制造1000MW級核電、大型燃機及大型水電設備,哈電集團還建設了秦皇島大件出海口基地。通過幾次重大技術改造,哈電集團的關鍵裝備和制造能力均保持和達到了國際先進水平,保證了產品升級換代要求,推動了哈電集團的快速發展。

為增加技術中心的創新能力,哈電集團對其加大投入,特別是科研基礎條件的投入,在原有國內一流的試驗條件基礎上,又投入資金更新實驗設施,購進科研儀器,并改善技術人員的工作環境。哈電集團建有320噸轉子高速動平衡裝置、高水頭水力試驗臺、世界上還在運行的最大的3000噸發電機推力軸承試驗臺、4兆電子伏特直線加速器、8000噸油壓機、轉輪模型制造中心、高精度水力機械通用試驗臺、重型火電產品型式試驗站、長葉片、高水頭水力機械、高壓絕緣、大型高效清潔煤燃燒鍋爐熱態、W型火焰爐膛的冷態模化、低壓透平、大型風力發電設備等試驗臺,能夠滿足各種實驗研究的需要。同時,哈電集團引進了流體動力分析、結構分析、轉子動力學等軟件,掌握先進的研究手段。正是有了這樣的基礎,為哈電集團引進技術的消化吸收和再創新創造了條件。

(四)、政府支持:積極參與國家支撐計劃項目

哈電集團的發展一直得到了黨和國家的關懷和支持,哈電集團也積極主動地參與國家支撐計劃項目中。“十五”期間,哈電集團發電設備技術總體改造項目共有12個獲得國家扶持,總投資為29億元。2008年,哈電集團完成科研課題200多項。共有14項科研成果獲得國家、省市獎,其中“超臨界600MW火電機組成套設備研制與工程應用”獲2008年度國家科學技術進步獎一等獎;“300MWCFB鍋爐機組示范工程及國產化”和“超臨界600MW火電機組成套設備研制與工程應用”獲2008年度國家科技進步二等獎;“三峽巨型全空冷水輪發電機組關鍵技術研究及設備研制”獲機械工業科技進步特等獎和黑龍江省科技進步特等獎,世界最長等級全速鋼制1200毫米長葉片開發填補了國內空白。

政府對這些科研項目的支持,一方面給予了哈電集團重要的資金保障,另一方面也有利于哈電集團科技水平始終處于國內最前沿,能夠更有效掌握行業技術的話語權,從而大大促進哈電集團的發展。

創新沃土結出累累碩果

完善的科技開發體系、極具吸引力的創新機制、雄厚的資金實力、積極參與國家科技支撐項目等,是哈電集團自主創新的土壤,孕育出層出不窮的成果。哈電集團通過“建體系、換機制、投資金”的方式,實現了“出人才、出成果、出效益”的目標。在持續不斷的創新過程中,哈電集團實現了飛躍,在很多領域確立了技術領先優勢,并取得了良好的經濟效益和社會效益。

截至目前,哈電集團共完成科研成果4100多項,獲得400多項國家、省、部、市科技成果獎勵。

無數輝煌榮譽的背后,是國家乃至社會對哈電集團自主創新成果的高度認可,更是對哈電人50多年自主創新艱辛努力的充分肯定。在漫長的自主創新過程中,哈電集團也清醒地認識到,只有依靠自身實力的提升,才能在對外合作中掌握話語權。因此決不能依賴國外技術,靠技術引進“過日子”,只有自身軟實力的提升,才能形成持久競爭優勢。當前,國際金融危機對裝備制造業的影響逐步顯現,而哈電集團依靠多年來自主創新積累起來的強大實力,在頹勢面前積極拓展市場,在國內國際都取得突出的業績。隨著國家裝備制造業調整振興規劃的出臺,哈電集團將迎來新的發展機遇。

在全球經濟一體化的背景下,跨國公司為維持自身競爭優勢,可能會向東道國轉移相對先進的技術,但不可能轉移核心技術和關鍵技術。技術可以引進,而技術能力卻不能引進,只有通過“干中學,學中悟,悟中變”,才能生發自身的造血機能,這也是由自主創新能力內生性特點決定的。哈電集團的自主創新案例說明,引進技術的有效性在很大程度上取決于引進方的學習能力和努力程度。學習能力越強,吸收外部技術的能力就越強,從而也就能夠更好地培育自主創新能力。在引進技術時,最重要的就是通過消化吸收,努力形成獨立的產品開發能力,避免陷入“引進—落后—再引進—再落后”的被動局面。自主創新,時不我待!

(中國企業評價協會網 2012年10月12日)